Eine bunte, vielfältige Gemeinschaft

Zum Zusammenspiel von Integration und Lebenszufriedenheit am Beispiel des Citywohnpark

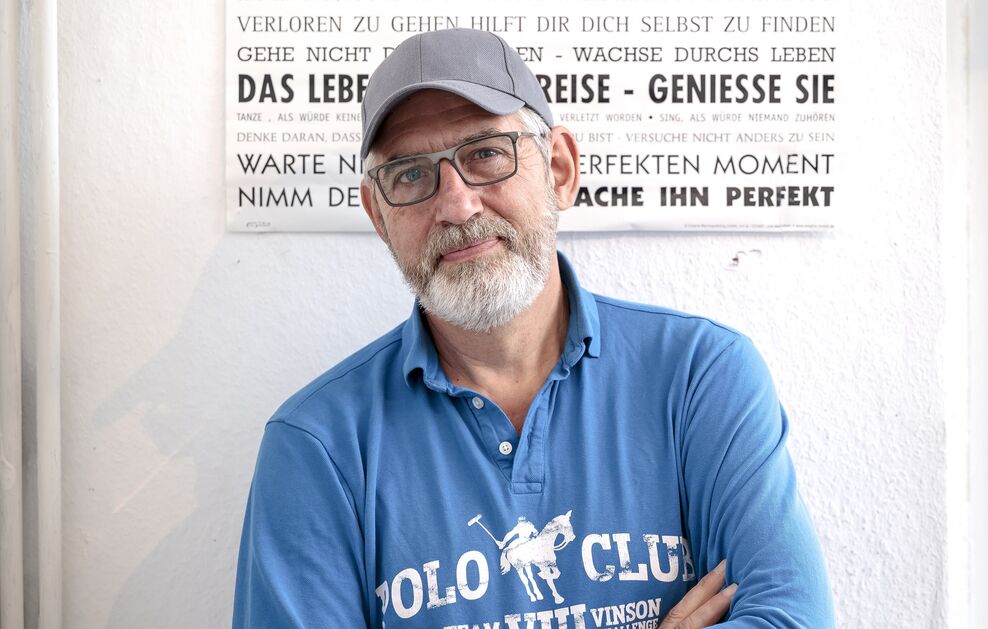

„Einheit, nicht Uniformität muss unser Ziel sein. Wir erreichen Einheit nur durch Vielfalt. Unterschiede müssen integriert, nicht ausgelöscht werden.“ – So hat es die amerikanische Autorin Mary Parker Follett einmal ausgedrückt. Und das gilt nicht nur für die Arbeitswelt oder unsere Gesellschaft ganz allgemein, sondern auch und vor allem ganz konkret für die Arbeit im Quartier, bei der Arbeit mit den Bewohnerinnen und Bewohnern. Fatemeh Rezaie ist seit Februar 2024 als Quartiersmanagerin zuständig für die Entwicklung des Citywohnpark und arbeitet hier mit über 1.200 Menschen aus über 30 Nationen zusammen, die vieles trennt, aber auch eines gemein haben: Sie leben im Citywohnpark. Über die Herausforderungen, die das für das Quartiersmanagement mit sich bringt, berichtet Fatemeh Rezaie auch im Gespräch „Juten Tach”. In ihrer Masterarbeit hat sie das Zusammenspiel von Integration und Lebenszufriedenheit untersucht. Doch wie genau kann das im Citywohnpark aussehen?

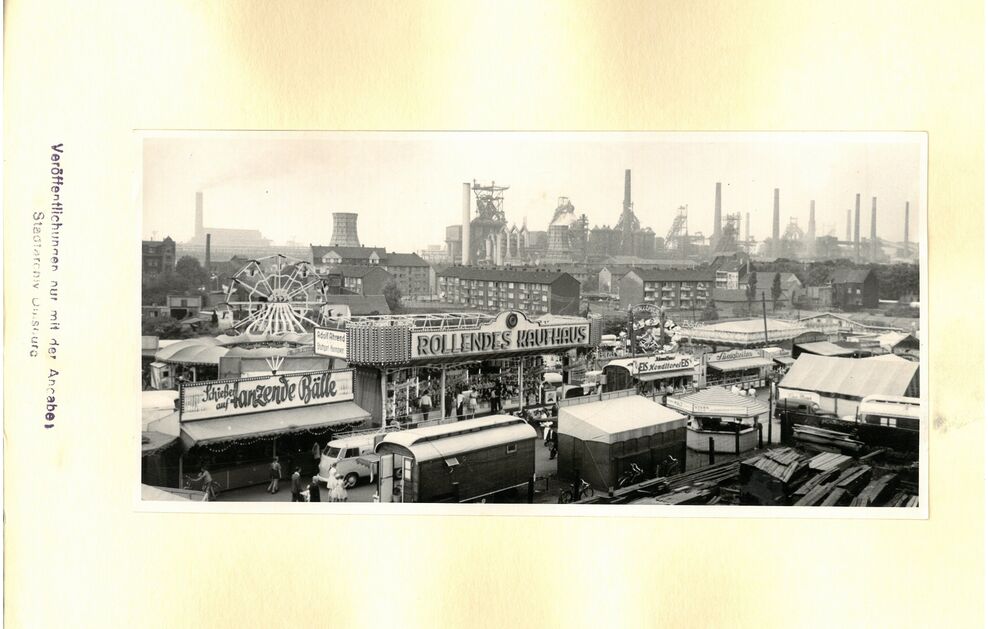

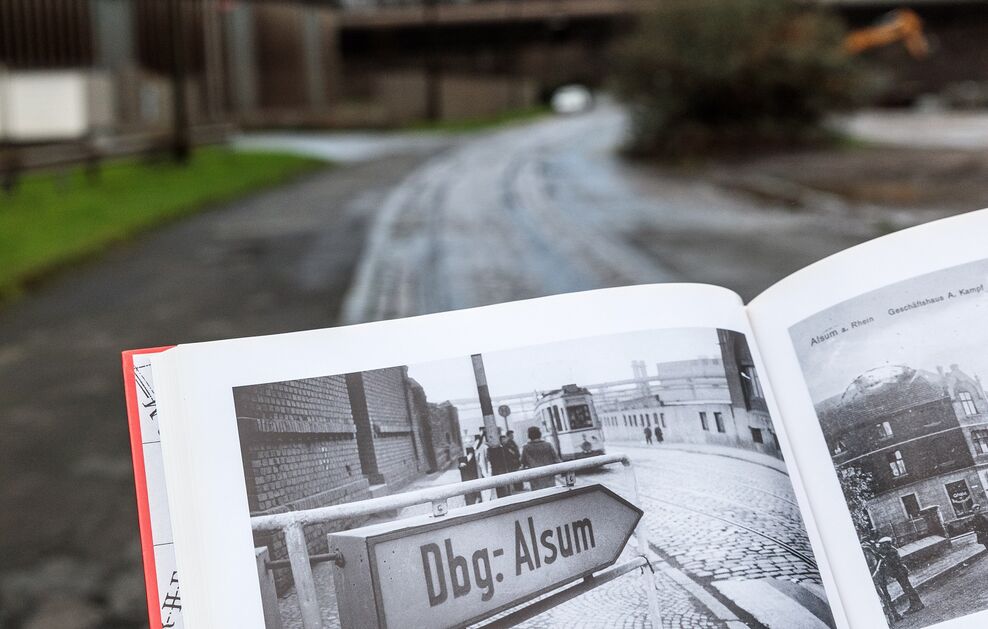

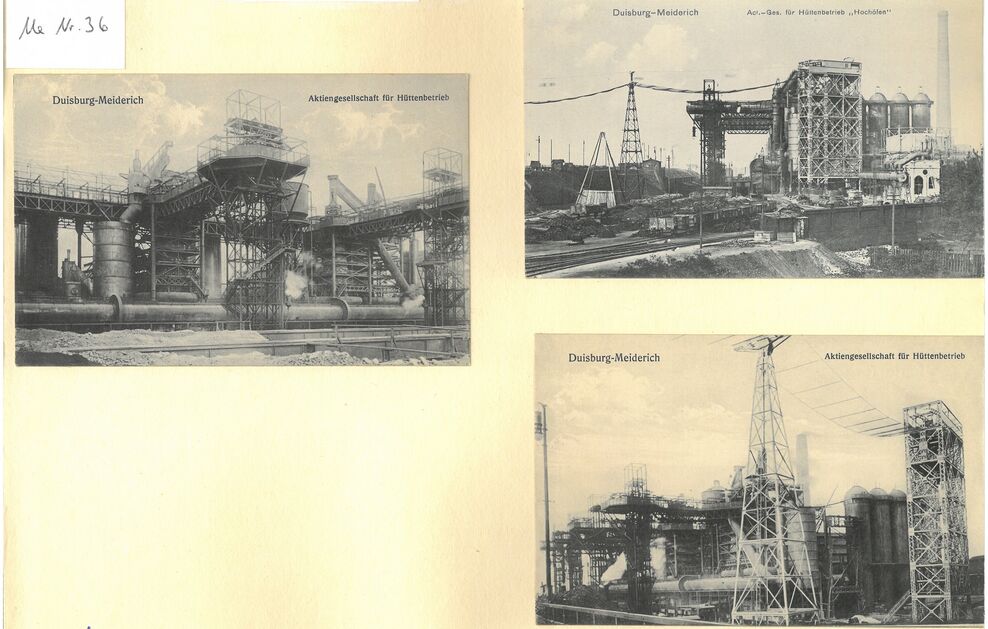

Das Ruhrgebiet als „melting pot“

Die deutsche Gesellschaft war schon immer geprägt von Migration und Integration, insbesondere das Ruhrgebiet ist seit jeher das Zuhause von Menschen vieler verschiedener Nationalitäten. Allein in Duisburg hat fast jeder zweite Einwohner (46,9 %) einen Migrationshintergrund. Und zu Migration gehört unweigerlich auch immer Integration – und damit dieser Prozess gut gelingt, ist es wichtig, eine hohe allgemeine Lebenszufriedenheit zu erreichen. Sind Migranten mit ihrem Leben in der neuen Gesellschaft zufrieden, neigen sie weniger zu kriminellen Handlungen und engagieren sich häufiger zivilgesellschaftlich, was zur sozialen Integration beiträgt. Wenn Migranten mit ihrer neuen Heimat zufrieden sind, neigen sie eher dazu, dort zu bleiben und sind auch eher dazu in der Lage, andere Migranten dazu zu ermutigen, sich in die neue Gesellschaft zu integrieren. Deshalb kann die generelle Lebenszufriedenheit einen wichtigen Einfluss auf den Integrationsprozess haben.

Integration findet auf mehreren Ebenen statt

Hartmut Essers Integrationstheorie, eine der populärsten im deutschsprachigen Raum, beschreibt Integration als den „Zusammenhalt von Teilen innerhalb eines systemischen Ganzen, wobei diese Teile als unentbehrliche Bestandteile der Gesellschaft fungieren“. In Anlehnung an Richard Münch betont Esser, dass „Individuen durch ihre Einbindung in soziale Strukturen wie Familie, Bildung, Arbeitsmarkt und politische Systeme integriert werden“. Je stärker diese Einbettung, desto größer sind die Chancen für gesellschaftliche Teilhabe. Besonders herausfordernd ist die strukturelle Integration von Gruppen wie Migranten oder Menschen mit niedrigem sozioökonomischem Status.

Hartmut Esser beschreibt in seinen Arbeiten diverse Dimensionen, in denen Integration in einer Gesellschaft stattfindet, unter anderem auf kultureller, sprachlicher, sozialer oder beruflicher Ebene. Diese Dimensionen werden von unterschiedlichen Faktoren, sogenannten Indikatoren gekennzeichnet. Dazu gehören beispielsweise Sprachkenntnisse, das Wissen über Normen und Werte des neuen Heimatlandes, das Ausüben eines Berufs mit entsprechender Entlohnung oder die grundsätzliche gesellschaftliche Einbindung (beispielsweise durch Freizeitaktivitäten und interethnische Kontakte).

Gemeinsame Sprache bedeutet Teilhabe

Integration fängt nicht zuletzt bei der Sprache an – fehlende Sprachkenntnisse stellen oftmals ein großes Hindernis dar. Sprachkenntnisse des neuen Heimatlandes sind ein zentraler Baustein für die Beteiligung am sozialen Leben oder im Arbeitsmarkt. So erwerben Migranten das notwendige Wissen und die Fähigkeiten, um in einer neuen Kultur erfolgreich zu leben und sich zu integrieren. Dies umfasst die Beherrschung von Normen, Praktiken und vor allem der Sprache, die als essenzielles kulturelles Kapital betrachtet wird. Besonders bedeutsam ist der Erwerb von Sprachkenntnissen, da sie die soziale Integration erleichtern und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen. Studien zeigen, dass Migranten mit besseren Sprachkenntnissen eine höhere Lebenszufriedenheit aufweisen, da diese Kenntnisse ihre Möglichkeiten verbessern, sich am Arbeitsmarkt und im sozialen Leben zu beteiligen.

Um das Ziel der sprachlichen Integration zu erreichen, werden im Citywohnpark dreimal wöchentlich Deutschkurse für Kinder und Erwachsene angeboten. Durch den regelmäßigen Kontakt mit der deutschen Sprache entwickeln die Kursteilnehmer sowohl Kommunikationsfähigkeiten als auch kulturelles Verständnis für Normen und Werte, was die Integration im Alltag nachhaltig unterstützt.

Berufliche Integration als zentraler Baustein

Ein verbesserter Zugang zum Arbeitsmarkt (bei jüngeren Menschen entsprechend zum Bildungssystem) kann einen zentralen Baustein der strukturellen Integration bilden. Empirische Studien belegen, dass ein höheres Einkommen signifikant mit einer gesteigerten Lebenszufriedenheit korreliert. Diese erhöhte Zufriedenheit wirkt sich wiederum positiv auf die Leistungsfähigkeit in verschiedenen Bereichen des Lebens aus, insbesondere in den Bereichen Bildung und Beruf.

Seit 2024 werden Workshops im Citywohnpark durchgeführt, um berufliche Kompetenzen zu fördern, Qualifikationsangebote zu schaffen oder die Berufswahl zu erleichtern. Es werden beispielsweise handwerkliche Workshops oder Berufsberatung für Kinder und Jugendliche angeboten. Bei der berufsbildenden Arbeit im Citywohnpark sind auch Netzwerkpartner wie das Deutsche Rote Kreuz oder DUISentrieb von zentraler Bedeutung, die die Bewohnerinnen und Bewohner langfristig begleiten und Perspektiven aufzeigen.

Soziale Integration für mehr Gemeinsamkeit

Für die Identifikation ist es erforderlich, dass Menschen gemeinsame Werte und Normen annehmen und gelegentlich ihre individuellen Wünsche zugunsten des Gemeinwohls zurückstellen. Dies fördert ein Gefühl der Verbundenheit mit der Gesellschaft, was den sozialen Zusammenhalt stärkt. Dadurch steigt die Bereitschaft, Herausforderungen und gesellschaftliche Regeln zu akzeptieren, auch wenn sie nicht immer vollständig damit einverstanden sind.

Zu einem gesteigerten Gemeinschaftsgefühl beitragen können Mieterfeste und gemeinsame Veranstaltungen. Sie stärken die soziale Vernetzung und den Zusammenhalt im Quartier und bieten eine ungezwungene Plattform, auf der Bewohner sich kennenlernen, gemeinsame Interessen entdecken und ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln können. Zwar macht es die Baustelle im Citywohnpark im Moment etwas schwierig, solche Festivitäten durchzuführen, aber das Quartiersmanagement hat große Pläne für die Zukunft – versprochen!

Mehr zur Arbeit des Quartiersmanagements im Citywohnpark und zu unseren Kooperationspartnern und Angeboten gibt es hier: https://www.gebag.de/mieten/sozial-und-quartiersmanagement/unsere-quartiere/citywohnpark